Schon lange vor der Aufstellung der Friedensstatue berichtete die Presse von Zeit zu Zeit über das „Trostfrauen“-Thema – oft in Bezug auf die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea. Als die AG „Trostfrauen“ im Korea Verband Überlebende nach Deutschland einlud, schrieben Journalist*innen auch über die Erfahrungen und das Leiden der Opfer durch das japanische Militär. Mit der Zeit ließ das Interesse jedoch merklich nach, vermutlich dadurch begründet, dass es keine neuen Entwicklungen gab.

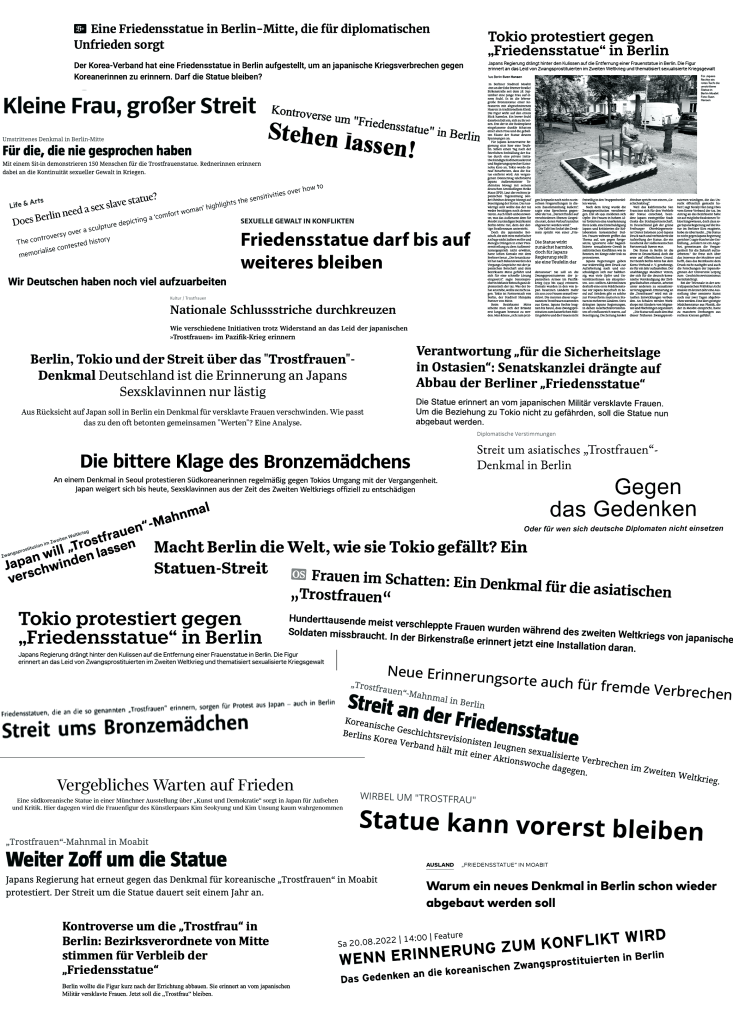

Die Aufstellung der Friedensstatue erhielt zunächst keinerlei Aufmerksamkeit in den deutschen Medien. In Korea und Japan jedoch wurde viel berichtet. Bei der Einweihung waren keine deutschen Journalist*innen anwesend. Erst nach Widerruf der Genehmigung berichteten fast alle lokalen Berliner Zeitungen mehrfach und kontinuierlich. In den Zeiten, in denen es relativ ruhig um den Status der Friedensstatue war, fiel es uns ebenfalls schwer, die Aufmerksamkeit der Medien für unsere Arbeit zu gewinnen. Die Aufklärung und Bildungsarbeit zum Thema der sexualisierten Gewalt an sich scheint nicht so interessant zu sein, sondern bekommt erst Beachtung, sobald es um den Verbleib der Statue geht.1

Umstritten von wem?

In den Schlagzeilen und den Artikeln wird sehr oft betont, wie „umstritten“ die Statue sei und was für ein großes Konfliktpotenzial in ihrer Aufstellung enthalten sei. Doch bis in die 1990er-Jahre während der Militärdiktatur gehörte die „Trostfrauen“-Problematik auch in Südkorea zu den verbotenen Themen. Die Zivilgesellschaft musste über eine lange Zeit ihre eigene Regierung und gar den Verfassungsgerichthof unter Druck setzen, damit diese die Überlebenden des „Trostfrauen“- Systems gegenüber Japan vertreten.

Nur wenigen Journalist*innen ist bekannt, dass die japanische Regierung ihre Schuld anerkannt hat und sich manche Regierungschefs sogar öffentlich entschuldigt haben. Die Kono-Erklärung von 1993, in der sich Japan zu den Kriegsverbrechen bekannte, ist immer noch die offizielle Haltung der japanischen Regierung. Allerdings wurde die „Trostfrauen“-Frage noch nie im Parlament besprochen und weder in Japan noch in Korea gibt es diesbezüglich ein Leugnungsverbot. Das letzte Heilungsgeld – der Begriff „Entschädigung“ wird gemieden – sollte im Jahre 2015 an die Überlebenden gezahlt werden. Diese Zahlungen waren jedoch von der japanischen Regierung an die Bedingung geknüpft, dass die südkoreanische Regierung im internationalen Kontext nicht mehr über die „Trostfrauen“-Thematik sprechen dürfe. Daher werden diese Zahlungen als eine Art „Schweigegeld“ betrachtet. Zudem versucht die japanische Regierung Denkmäler wie die Friedensstatue weltweit zu entfernen, statt in Japan selbst ein Mahnmal zu errichten.

Der Korea Verband vertritt nicht den koreanischen Staat

Es kommt oft zu einer Artikelstruktur, in der zuerst Fürsprecher*innen der Statue wie der Korea Verband befragt und zitiert werden und danach eine Gegenstimme gesucht wird, um journalistische Neutralität zu gewährleisten oder zumindest zu suggerieren. Da die japanische Botschaft häufig nicht auf Presseanfragen antwortet, werden als die Gegenstimmen oft weiße, männliche Professoren wie Reinhard Zöllner zitiert, die eine generelle Skepsis oder Ablehnung gegenüber dem Thema der „Trostfrauen“ zeigen. Wir finden es schwierig, dass die Arbeit des Korea Verbands seinen Aussagen gegenübergestellt wird. Die Berichterstattung folgt der Diskursvorgabe der japanischen Regierung, die das „Trostfrauen“-Thema als bilateralen Konflikt zwischen Japan und Südkorea darstellen möchte. Bis jetzt ist uns kein Artikel bekannt, der die südkoreanische Botschaft bzw. weitere Botschaften oder politische Vertreter*innen der anderen Opfernationen zu dem Thema befragt, wie etwa China, Taiwan, die Philippinen, Indonesien, Osttimor oder die Niederlande.

Generell wird in Berichten selten deutlich, wie vielschichtig und langjährig das Engagement des Korea Verbands in Bezug auf sexualisierte Gewalt aber auch viele andere Themen, wie etwa die Demokratisierung und verschiedene Bürger- und Umweltrechtsbewegungen, in Deutschland ist. Die Medien übersehen, dass der Korea Verband ein unabhängiger politischer Verein darstellt, der seit über 30 Jahren in Deutschland besteht. Teilweise schwingt in Artikeln gar die vage Unterstellung mit, dass der Korea Verband kultähnlich und nicht seriös sei. Hier spielen sicherlich Rassismus und Exotisierung eine Rolle.

Ari schreibt Berliner Geschichte

Hier soll nicht unerwähnt bleiben, dass einige Journalist*innen sich sehr viel Zeit nehmen, um über unsere Arbeit und die Thematik der Friedensstatue zu lernen und berichten. Manche von ihnen begleiten Aris Geschichte schon seit Jahren. Ihre Berichterstattung und Recherchen helfen enorm, die Öffentlichkeit zu informieren und Politiker*innen zu konkreten Aussagen oder Handlungen zu bewegen.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Berichterstattung, dass die „Trostfrauen“ und die Friedensstatue längst keine Themen mehr sind, die in die Rubrik „Ausland“ oder „Internationales“ passen. Es handelt sich nicht mehr nur um einen Konflikt anderer Staaten. Über Ari wird in der Spalte „Inland“ oder „Berlin“ berichtet. Dies ist eine große Veränderung in unserer Arbeit und der Außenwahrnehmung. Die Friedensstatue ist zu einem deutschen Politikum geworden, nicht zuletzt, weil sich deutsche Politiker*innen wie der Regierende Bürgermeister von der japanischen Botschaft haben beeinflussen lassen.2 Doch der eigentliche Grund für die Veränderung in der Wahrnehmung ist, dass Ari in unserem Kiez steht und es die Menschen vor Ort sind, die sich für Ari einsetzen. Dadurch ist Ari und Aris Geschichte zu deutscher und insbesondere Berliner Geschichte geworden. So schreiben der Korea Verband und seine Mitglieder gemeinsam mit anderen glokale Geschichte.

Die Untersuchung der deutschen Berichterstattung über die Friedensstatue verdient die gleiche sorgsame Analyse, wie Dorothea Mladenova sie auf den nächsten Seiten bezüglich der japanischen Berichterstattung vornimmt. Aus Zeit- und Platzbeschränkungen möchten wir an dieser Stelle nur einige Beobachtungen, die wir über die Jahre gemacht haben, schildern und hoffen, dass wir diese an anderer Stelle weiter vertiefen können (Hg.).

1) Wenn doch in diesen Ruhezeiten ohne konkreten Anlass berichtet wurde, waren es manchmal Beiträge in konservativen Medien, deren Absichten wir misstrauisch gegenüber standen.

2)Siehe etwa den Bericht „Förderung von Projekt zu sexualisierter Gewalt scheitert an politischer Einflussnahme“ von Fabian Grieger Linh Tran im rbb vom 03.08.2024. Es ist davon auszugehen, dass auch die Bezirksbürgermeisterin ähnlicher Beeinflussung oder politischem Druck ausgesetzt war, auch wenn sie dies vehement abstreitet und als Grund für den Abriss die Temporalität der Genehmigung anführt.