Ein Gastbeitrag von Clara Westendorff – Vorstand von Straßenlärm Berlin e.V.

„Was interessiert es mich, nach wem meine Straße benannt ist?“, wurde ich letztens gefragt. Das Gemeine an der Frage ist, dass man schlecht eine Person davon überzeugen kann, sich gefälligst für etwas zu interessieren. Es stimmt ja auch: Niemand ist dazu verpflichtet, sich mit Stadtgeschichte auseinanderzusetzen. Für viele Personen ist ein Straßenname nur ein Eigenname ohne Kontext und Person dahinter.

Es ist schon erschreckend, wie wenig Gedanken sich ein Großteil unserer Gesellschaft über Straßennamen macht – schließlich navigieren wir mit ihnen jeden Tag durch den Stadtraum und sie erzählen uns (beinahe) alles, was wir über die herrschende Geschichtserzählung zu wissen brauchen. Dass den meisten Menschen nicht klar ist, was sie mit ihren Straßennamen anfangen sollen, zeigt vielleicht auch, wie wenig persönlicher Bezug existiert. Ich frage mich, ob das Absicht ist, dass die Erinnerungskultur so unemotional ist – sollen Straßennamen und Denkmäler keine Emotionen wecken?

Gleichzeitig gibt es Menschen, die wütend über bestimmte Straßennamen sind. Ihnen jedoch werden immer wieder ihre Emotionen abgesprochen. Es heißt dann: „Es ist doch nur ein Name, sei doch nicht so aufgebracht. Das ist nun mal unsere Geschichte“. Solche Aussagen verkennen die gesellschaftliche und historische Dimension hinter Straßenbenennungen. Denn Straßennamen prägen uns durch ihre Allgegenwärtigkeit auch unbewusst, da sie bestimmte Personen oder historische Ereignisse normalisieren und präsent halten.

Und so gibt es also auch Menschen, denen die Namen nicht egal sind. Möglicherweise weil die Erinnerung an bestimmte Personen schmerzlich mit der eigenen Familienbiografie verbunden ist, beispielsweise wenn Kolonialherren und Faschisten im Stadtraum geehrt werden. Oder weil viele Menschen verstehen, was hinter bestimmten Familiennamen und Orten steht, die wir tagtäglich auf den allgegenwärtigen Blechschildern lesen.

Wer wird geehrt?

Am Anfang von unserem Projekt Straßenlärm Berlin e.V. stand eine Emotion, nämlich die Wut. Unser Projekt hat mit der Kruppstraße und der Empörung darüber, dass in Berlin-Mitte eine Straße nach einer Familiendynastie von Waffenhändlern, Monarchisten und Kriegsverbrechern benannt wurde, begonnen. An die Empörung reihte sich Fassungslosigkeit, als wir recherchierten und Artikel zu Straßen, die nach Kolonialverbrechern und -politikern benannt sind, fanden. Uns wurde klar – die Orte mit nationalsozialistischen, antisemitischen, kolonialen, patriarchalischen Bezügen sind überall. Dadurch formte sich die Idee, ein zugängliches Tool zu schaffen, was diese Spuren an Straßen, Denkmäler, Gebäuden und Kunst im öffentlichen Raum in ihrer Gesamtheit abbildet. Die Suche nach diesen Orten war für uns auch eine Suche nach einer deutschen Geschichte, die uns in Schulunterricht, Dokumentationen und Büchern nicht so offen präsentiert wurde.

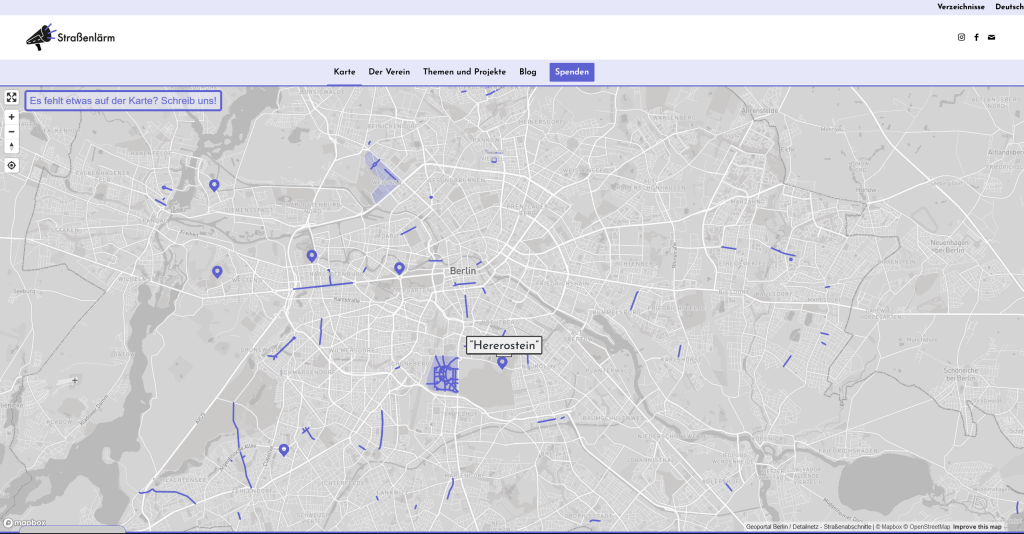

Auf unserer Website¹ kartieren wir koloniale, nationalsozialistische, patriarchalische und antisemitische Spuren im Berliner Stadtraum. Wir haben zu Straßen, Plätzen, Denkmälern und Kunstwerken im öffentlichen Raum recherchiert und stellen diese in zugänglichen Texten auf unserer Karte vor. Außerdem finden sich auf unserer Website Informationen zur rechtlichen Grundlage von Umbenennungen. Durch dieses Schildern der Problemlage und das gleichzeitige Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten möchten wir Menschen zum Handeln und zur Auseinandersetzung mit ihrer Stadt und der darin eingeschriebenen Erinnerung animieren.

Auf unserer Website findet sich auch eine zweite Karte mit Sonderregelungen zu Straßenumbenennungen. In einigen Bezirken gibt es Beschlüsse, dass Straßen bei Umbenennungen nach Frauen benannt werden sollen. Denn von allen nach Personen benannten Straßen in Berlin sind nur ca. 10% nach Frauen benannt. Diese Zahl zeigt das patriarchalische Ungleichgewicht und damit eine weitere Lücke in der Erinnerungskultur. Im Arbeitskreis Stadtraum von Decolonize Berlin e.V., dem wir angehören, haben wir uns diese Verteilung genauer angeschaut und alle Straßen und Plätze in Berlin nach Bezirken aufgeteilt gezählt². Außerdem haben wir geschaut welche Straßen nach Persons of African Descent (PAD) oder BIPoC benannt sind – es sind nur elf!³

Etwas läuft gewaltig schief

Wenn wir davon ausgehen, dass Gedenkorte, Monumente und Straßennamen die Einstellung einer Gesellschaft zu ihrer Geschichte und damit auch ein Identitätsverständnis widerspiegeln, dann haben wir in Berlin ein wirklich großes Problem. Im Zentrum der Stadt steht ein preußisches Schloss, rundherum Straßen, die nach Monarch:innen benannt sind. Hinter einem riesigen Triumphbogen beginnt eine Prachtstraße, die zu einer großen goldenen Säule führt. Diese ist umringt mit den Statuen stolz dreinschauender weißer Männer. Vor einem dieser Männer mit einem großen Schnurrbart kniet ein nackter Mann, der eine Weltkugel auf den Schultern trägt – der Kontinent Afrika zeigt nach vorn. Ich habe gerade einen von den Nationalsozialisten geschaffenen Ort beschrieben, das sogenannte „Forum des Zweiten Reiches“, das dem Deutschen Kaiserreich als Vorläufer NS-Deutschlands gedenken sollte und seither größtenteils unverändert das Stadtbild „ziert”. Welches Bild zeigt uns die Berliner Innenstadt? – Militär, Maskulinität, Stärke, Gewalt und Prestige.

Wieso akzeptieren wir so eine unkritische Huldigung und Repräsentation einer vergangenen Zeit in unserem Stadtraum, obwohl sie nicht mehr unserer Lebensrealität und unseren Werten entspricht? Wieso ehren wir Monarch:innen und Militärs, wenn es seit über 100 Jahren keine Monarchie mehr gibt? Wie können 79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch ebenso viele Straßen nach Orten in Polen benannt sein, die ehemals deutsch waren, wenn wir ehrliche und friedliche Beziehungen zu unserem Nachbarland haben möchten?⁴ Durch Straßen und Gedenkorte entfaltet sich das Deutsche Tätergedächtnis in Form eines Stadtplans, anhand dem wir jetzt durch die Geschichte über Geschichtsschreibung navigieren können.

Wenn nun jemand sagt, „Das sind Spuren der Geschichte” und dass „ein Name eben ein Name” sei, dann muss ich widersprechen. Zum einen werden diese „Spuren der Geschichte“ im Stadtbild nicht kritisch eingeordnet und somit als selbstverständlicher Teil deutscher Geschichte reproduziert. Zum anderen hat ein Name, sobald ich weiß, was hinter ihm steht, eine Bedeutung für mich. Ich weiß für welche Verbrechen die Kruppstraße steht, und diese Ungerechtigkeit wird mir jedes Mal übel aufstoßen, wenn ich den Namen höre. Genauso geht es mir, wenn ich erstmal weiß, welche Verbrecher im Afrikanischen Viertel geehrt werden. Zu sagen, dass ein „Name nur ein Name ist“, verkennt die Bedeutung von Straßennamen völlig und wirft die Frage auf, ob es den Personen egal ist, was die Stadt, in der wir uns bewegen, für ein Bild transportiert.

Mit unserem Projekt Straßenlärm Berlin e.V. wollen wir auf die sonst so oft unsichtbare problematische deutsche Geschichte, die sich im urbanen Raum anhand von Straßennamen, Gebäuden, Plätzen und Denkmälern zeigt, hinweisen und zeigen – der Stadtraum gehört uns und wir können ihn gestalten!

1) https://strassenlaerm.berlin/

2)https://decolonize-berlin.de/de/bundnis-verein/#Strassen-und-Plaetze

3)Zur Zeit der Statistik waren es neun Personen aber kurz darauf wurden zwei Straßen im Afrikanischen Viertel umbenannt.

4)In Reinickendorf sind es 29 Straßen, in Treptow-Köpenick 32 – insgesamt sind in Berlin nach meiner Auszählung 79 Straßen nach ehemals deutschen Orten im heutigen Polen benannt.