Japan gehörte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den großen Kolonialmächten. Dass es diese auch außerhalb von Europa und den USA gab, ist oft nicht bekannt oder wird ignoriert, da es Geschichtserzählungen verkompliziert. Dabei bestehen natürlich enge Zusammenhänge zwischen dem japanischen und dem europäischen Kolonialismus – sowohl in Bezug auf die Vorgehensweise und den Wissenstransfer als auch auf die unterdrückten Gebiete an sich. So besetzte Japan etwa nach Ende des Ersten Weltkrieges den Großteil der Inseln im Pazifik, die zuvor deutsche Kolonien gewesen waren (die Marianen, Karolinen, Marshallinseln und Palau). Ebenso übernahm Japan die Kontrolle über das sogenannte „Deutsche Pachtgebiet Kiautschou“ in der heutigen Volksrepublik China.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts verfolgte das japanische Kaiserreich eine aggressive Expansionspolitik und kolonisierte u. a. die Mandschurei, Korea, Taiwan und indigene Völker des heutigen Japans. Im Laufe des Asien-Pazifik-Krieges besetzte Japan großflächig Gebiete im gesamten Asien-Pazifik-Raum. Um die Verknüpfung von japanischem Kolonialismus und dem „Trostfrauen“-System deutlich zu machen, werden hier die Geschichten einiger Nationen in Bezug auf den japanischen Imperialismus beschrieben. Dabei ist keine Vollständigkeit gewährleistet. Japan besetzte viele weitere Gebiete und viele Frauen und Mädchen aus hier nicht erwähnten Nationen wurden Opfer von sexualisierter Gewalt durch das japanische Militär.

China

1894-1895 fand der Erste Sino-Japanische Krieg zwischen Japan und der chinesischen Qing-Dynastie statt. Durch den Sieg löste Japan China als dominanteste Macht in Ostasien ab. 1912 wurde nach der Xinhai-Revolution gegen die Monarchie die Republik China gegründet. China konnte jedoch nicht die volle Souveränität erlangen und war Halbkolonie von England, Frankreich, Russland, Deutschland und Japan. Innenpolitisch gab es große Konkurrenz zwischen der Guomindang (GMD, Nationale Partei) und der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh).

Japan hatte bereits 1931 die Mandschurei besetzt und 1937 brach der Zweite Sino-Japanische Krieg (1937-1945) aus. Im Verlauf des Krieges wurden weite Teile Chinas von japanischen Truppen besetzt. Es kam zu Millionen von chinesischen Opfern, Zerstörungen, Flucht und zahlreichen japanischen Kriegsverbrechen. Nach der Kapitulation 1945 musste Japan die besetzten Gebiete wieder abtreten. Verhandlungen zwischen GMD und KPCh scheiterten, sodass es zum erneuten Bürgerkrieg kam, der von den Kommunist*innen gewonnen wurde. 1949 wurde die Volksrepublik China ausgerufen.

Bereits 1932 errichtete das japanische Militär erste „Troststationen“ in China, um die wahllosen Vergewaltigungen von chinesischen Mädchen und Frauen durch japanische Soldaten zu kontrollieren. Mit dem Beginn des Zweiten Sino-Japanischen Krieges in 1937 und dem Massaker von Nanking, bei dem japanisches Militärpersonal mindestens 20.000 Frauen und Mädchen vergewaltigte, stieg die Zahl der „Trostfrauen“ in China rasant an. Neben den koreanischen „Trostfrauen“, von denen viele über Taiwan nach China gebracht wurden, stellten Chinesinnen die größte Gruppe der „Trostfrauen“. Es dauerte sehr lange, bis die Frauen ihre Scham überwinden und ihre Erfahrungen öffentlich machen konnten.

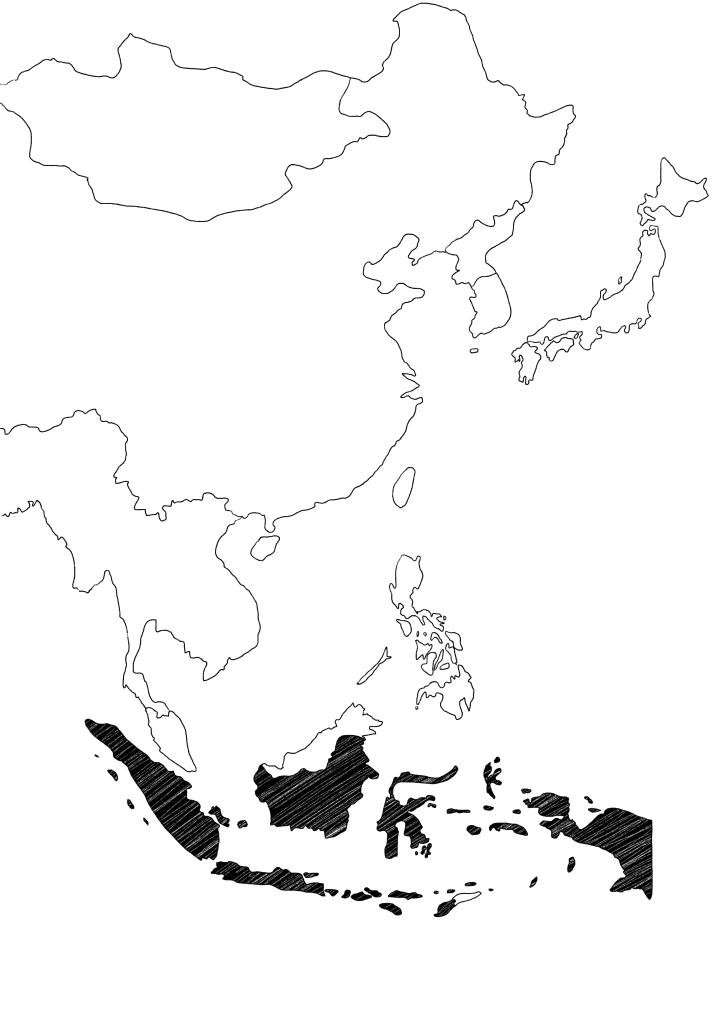

Indonesien

Zum Zeitpunkt des Krieges hieß das heutige Indonesien „Niederländisch-Indien“ und war eine Kolonie der Niederlande, die seit etwa 1600 das Gebiet kontrollierten. Im Dezember 1941 griff Japan Niederländisch-Indien an und eroberte die Inselgruppe im März 1942 endgültig. Bis Kriegsende hatte Japan volle Kontrolle über das Gebiet. Einige indigene indonesische Gruppen begrüßten die japanische Invasion, weil dies ein Ende der niederländischen Kolonialherrschaft bedeutete. Bald wurde aber deutlich, dass auch die japanische Besatzung äußert brutal war. So wird geschätzt, dass etwa vier Millionen Indonesier*innen während der japanischen Besatzung starben. Nach der Kapitulation Japans erklärte sich Indonesien 1945 unabhängig. Dies wurde allerdings erst 1949 nach langen Kämpfen von den Niederlanden anerkannt.

Viele koreanische und taiwanesische Frauen wurden als „Trostfrauen“ nach Indonesien gebracht. Aber auch indigene indonesische Frauen wurden mit falschen Versprechungen angeworben oder gewaltvoll entführt. Zudem wurden niederländische Frauen aus Internierungslagern zu „Trostfrauen“ gemacht. In indonesischen „Troststationen“ wurden die Frauen kategorisiert: Indonesische Frauen mit heller Haut z.B. aus dem nördlichen Indonesien, chinesische und koreanische Frauen sowie Frauen niederländischer Herkunft mussten japanischen Offizieren „dienen“. Indonesier*innen von Java, die dunklere Haut hatten, wurden japanischen Soldaten niedrigeren Ranges zugeordnet. 1992 wurde die Geschichte der Trostfrauen erstmals von einem Journalisten, der die Erfahrungen seiner Tante als „Trostfrau“ beschrieb, an die indonesische Öffentlichkeit getragen. Etwa 20 000 Frauen wurden als ehemalige „Trostfrauen“ bis 1996 registriert. Die Geschichte der „Trostfrauen“ ist jedoch immer noch nicht präsent in der indonesischen Gesellschaft, auch weil die Regierung nie offiziell von der japanischen Regierung forderte, Verantwortung zu übernehmen.

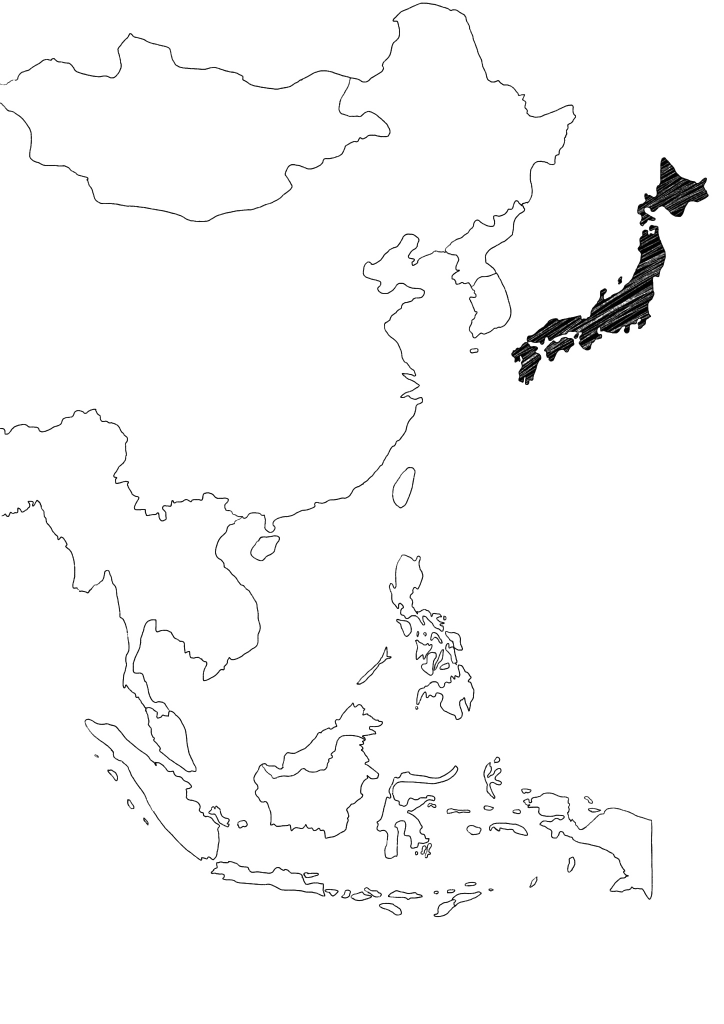

Japan

Seit Ende des 19. Jahrhunderts verfolgte Japan eine aggressive Expansionspolitik. 1905 wurde Korea zum Protektorat und 1910 annektierte Japan Korea und errichtete ein brutales Kolonialregime. Japans Militär strebte Kontrolle über China und Südostasien an. Es kam zu gezielten Aggressionen gegen China und 1937 begann der Asien-Pazifik-Krieg. 1941 trat Japan formell in den Zweiten Weltkrieg ein. Erst die Atombombenabwürfe und die Kriegserklärung der Sowjetunion gegen Japan erzwangen die japanische Kapitulation.

Das „Trostfrauen“-System betrag nicht nur Frauen in besetzten Gebieten. Nur extrem wenige japanische Frauen brachen ihr Schweigen, doch werden japanische Frauen in den Erzählungen von vielen koreanischen „Trostfrauen“ erwähnt. Allein Shirota Suzuko äußerte sich prominent öffentlich. Die Erfahrungen anderer japanischer Frauen blieben undokumentiert, ihre Identität blieb unbestätigt oder sie äußerten sich nur anonym. Viele der japanischen „Trostfrauen“ wurden aus zivilen Bordellen verschleppt und mussten vorrangig höhergestellten Soldaten wie z.B. Offizieren dienen. Ihre Gewalterfahrungen gleichen denen von anderen „Trostfrauen“ dennoch: Sie erfuhren extreme sexualisierte Gewalt durch die Soldaten, viele von ihnen starben und ihr Leben nach ihrer Zeit als „Trostfrauen“ war geprägt von Krankheit, Depression und Scham. Viele der japanischen „Trostfrauen“ waren als Mädchen an zivile Bordelle verkauft worden und wurden gerade wegen ihres Status als Prostituierte Ziel der Rekrutierungen für „Troststationen“.

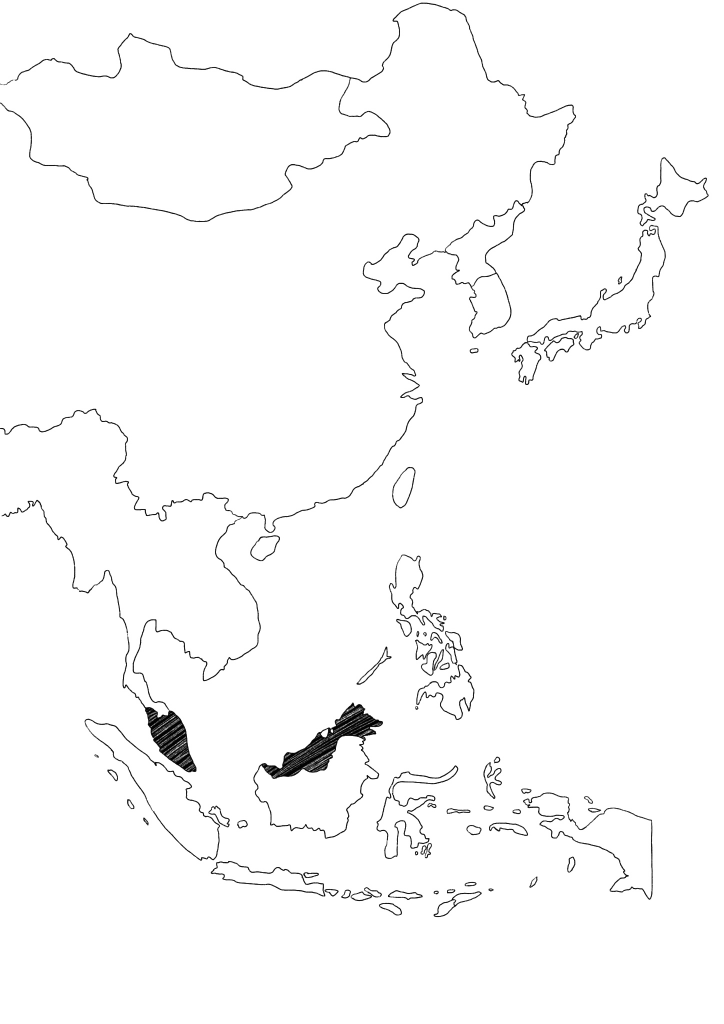

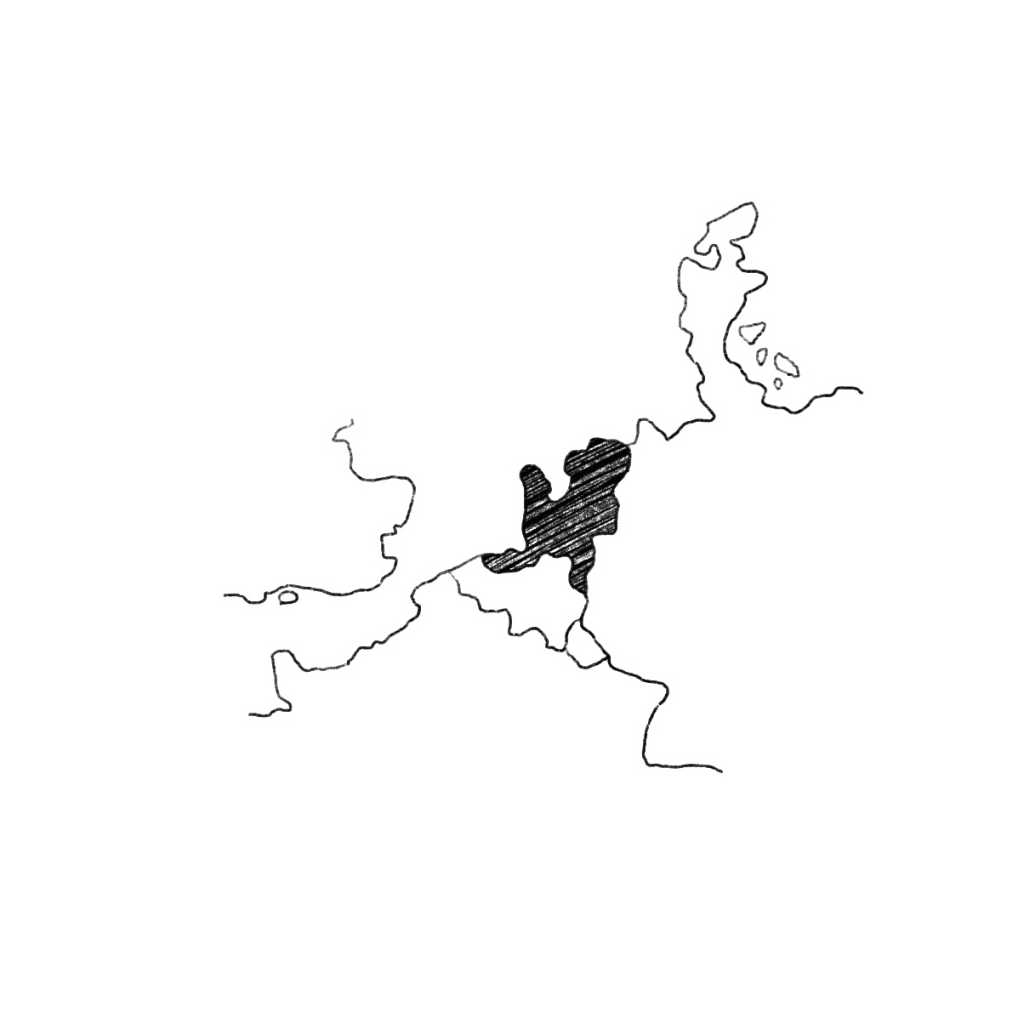

Malaysia

Vor dem Zweiten Weltkrieg war das heutige Malaysia, bestehend aus Teilen der malaiischen Halbinsel und Teilen Borneos, eine britische Kolonie. Schon einige Stunden vor dem Angriff auf Pearl Harbor am 8. Dezember 1941 begann Japan, Malaysia zu besetzen. Von 1942 bis 1945 war Malaysia unter japanischer Kontrolle. Während der Besatzung wuchs die Unabhängigkeitsbewegung und es verstärkten sich die Spannungen und Konflikte zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Während Japan bis zu einem gewissen Grad den Nationalismus der Malai*innen unterstützte, waren ethnische Chines*innen großer Brutalität ausgesetzt. Schätzungsweise 80 000 Chines*innen wurden in Malaya und Singapur getötet. Chinesische Guerillakämpfer gründeten 1943 die kommunistische Malayan Peoples’ Anti-Japanese Army (MPAJA), die gegen die japanische Besatzung kämpfte und dabei von den Briten unterstützt wurde. Nach Ende des Krieges war die Unabhängigkeitsbewegung gestärkt, doch Konflikte zwischen den verschiedenen ethnischen und politischen Gruppen hielten an, sodass sich Unruhen jahrzehntelang fortsetzten. Seit 1957 ist Malaysia unabhängig vom Vereinigten Königreich. Das heutige Malaysia gibt es seit 1963.

Schon in einem Telegramm von März 1942 forderte ein Kommandeur der taiwanesischen Armee 50 „Trostfrauen“ nach Borneo an. In einem weiteren Telegramm von Juni 1942 wird übermittelt, dass mindestens weitere 20 Frauen geschickt werden sollten, da es einen großen „Bedarf“ gebe (Dolgopol und Paranjape). Eine Vielzahl von „Troststationen“ wurden in Kuala Lumpur, Malakka und vielen anderen Gebieten eingerichtet. Von 1992 bis 2001 wurden vier malaiische und vier chinesische Frauen als ehemalige „Trostfrauen“ anerkannt. Die Aufarbeitung geht nur langsam voran. Ein Grund hierfür könnte sein, dass Malaysia viel wirtschaftliche Unterstützung durch Japan erhalten hat und die Regierung deswegen keine stärkere Position einnimmt.

Niederlande

Zum Zeitpunkt des Asien-Pazifik-Kriegs hieß das heutige Indonesien noch „Niederländisch-Indien“ und war eine Kolonie der Niederlande. Daher lebten auch zahlreiche niederländische Menschen auf den Inseln. Nach der Besetzung durch Japan wurden tausende von niederländischen Frauen in Gefangenenlagern interniert und zu harter Arbeit gezwungen. Um das „Problem“ der Vergewaltigungen von Frauen durch japanische Soldaten in den Griff zu bekommen, wurden „Troststationen“ eingerichtet. Nach Schätzungen wurden etwa 400 niederländische Frauen aus Internierungslagern für die „Troststationen“ rekrutiert, mindestens 65 von ihnen wurden gezwungen. Auch etwa 50 deutsche Frauen sollen betroffen gewesen sein (Molemans). Andere Frauen meldeten sich im Angesicht extremer Bedingungen selbst, da sie hofften, als „Trostfrau“ dem Verhungern im Internierungslager zu entkommen oder jüngere Frauen vor der Rekrutierung schützen zu können. Ihnen wurde jedoch im Vorhinein nicht vollständig offengelegt, wie ihre „Arbeit“ aussehen würde. Einige dieser Frauen wurden nach Protesten der Niederlande nach drei Monaten zurück in die Gefangenenlager gebracht und die „Troststationen“ geschlossen. Ihnen wurde verboten, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Manche der Stationen wurden jedoch später wieder in Betrieb genommen. Inspiriert von den drei koreanischen „Trostfrauen“, die an die Öffentlichkeit gegangen waren, brach Jan Ruff-O’Herne 1992 als erste niederländische Frau ihr Schweigen und schilderte ihre Erfahrungen im Detail

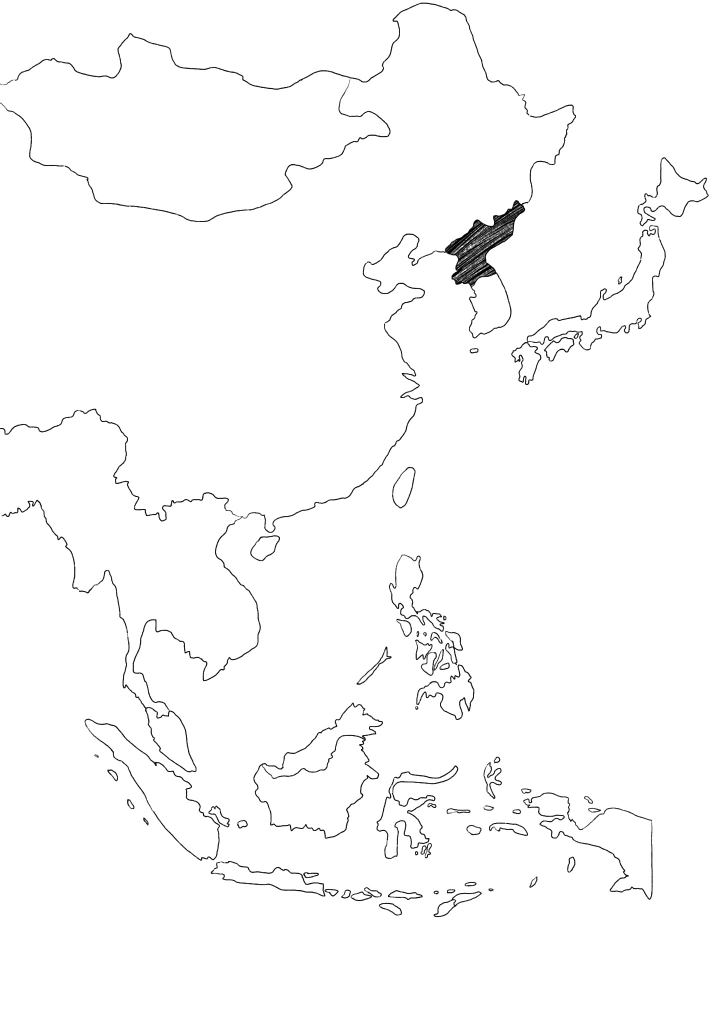

Nordkorea

Nach Japans Sieg im Russisch-Japanischen Krieg 1905 wurde das Kaiserreich Korea zum japanischen Protektorat. 1910 annektierte Japan Korea und gliederte es als Kolonie in das Japanische Kaiserreich ein und etablierte ein brutales Kolonialregime. Ab 1939 wurden über fünf Millionen Koreaner*innen zur Arbeit zwangsverpflichtet. Zehntausende Koreaner mussten im japanischen Militär kämpfen. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges besetzten die Sowjetunion und die USA das Land, das am 38. Breitengrad in zwei Besatzungszonen getrennt wurde. 1948 wurden die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) und die Republik Korea (Südkorea) ausgerufen. Am 25. Juni 1950 begann der Koreakrieg, der erste Stellvertreterkrieg des Kalten Krieges. Dieser endete 1953 mit einem Waffenstillstandsvertrag. Offiziell befinden sich beide Staaten jedoch immer noch im Krieg.

Die Mehrheit aller „Trostfrauen“ waren koreanische und chinesische Mädchen und Frauen. Sie wurden in das gesamte Asien-Pazifik-Gebiet verschleppt, um an den japanischen Kriegsschauplätzen dem japanischen Militär als „Trostfrauen“ „zu dienen“. Oftmals wurden sie brutal bestraft, wenn sie miteinander Koreanisch sprachen. Als Kim Hak-Soon 1991 als erste überlebende „Trostfrau“ das Schweigen brach, beteiligte sich auch Nordkorea an der Aufarbeitung der „Trostfrauen“-Frage. Da es keine diplomatischen Beziehungen zwischen Nordkorea und Japan gibt, stehen jegliche Entschuldigung und Entschädigung aus, nicht nur in Bezug auf die „Trostfrauen“, sondern auch in Bezug auf Zwangsarbeit.

Osttimor

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges war Osttimor eine portugiesische Kolonie und somit neutrales Gebiet. Jedoch fürchteten die Alliierten eine japanische Besetzung der Insel Timor, die sich heute zwischen Indonesien und Osttimor aufteilt. Ende 1941 wurden daraufhin niederländische und australische Truppen nach Osttimor entsandt. Als Reaktion auf die alliierten Truppenstationierung entschied sich Japan Anfang 1942, sowohl Westtimor als auch Osttimor anzugreifen. Es entwickelte sich ein Guerillakampf bis Ende 1942, als Japan sich die Kontrolle über die Insel sichern konnte. Der portugiesische Gouverneur blieb nur formell an der Macht. Die Kämpfe sowie die sich fortsetzenden Luftangriffe zwischen Japan und den Alliierten forderten viele Opfer. Es wird geschätzt, dass etwa 40.000 bis 70.000 Timores*innen ihr Leben verloren.

Schon Anfang März 1942 wurden chinesische und timoresische Frauen durch japanische Soldaten vergewaltigt. Japanische Offiziere zwangen Dorfoberhäupter später dazu, Frauen und Mädchen, teilweise extrem jung, für die sogenannten „Troststationen“ bereitzustellen. Diejenigen, die diesen Befehlen nicht nachkamen, wurden hingerichtet. Auch von anderen Inseln wurden Frauen nach Osttimor gebracht. Erst nachdem Osttimor 1999 die Unabhängigkeit von Indonesien erreichte, machten mindestens 20 der osttimoresischen Trostfrauen ihre Geschichte öffentlich. Viele Frauen sprachen auch über die sexualisierte Gewalt, die sie während der indonesischen Besetzung erfuhren. Andere blieben aus Angst vor Diskriminierung und Demütigung mutmaßlich still.

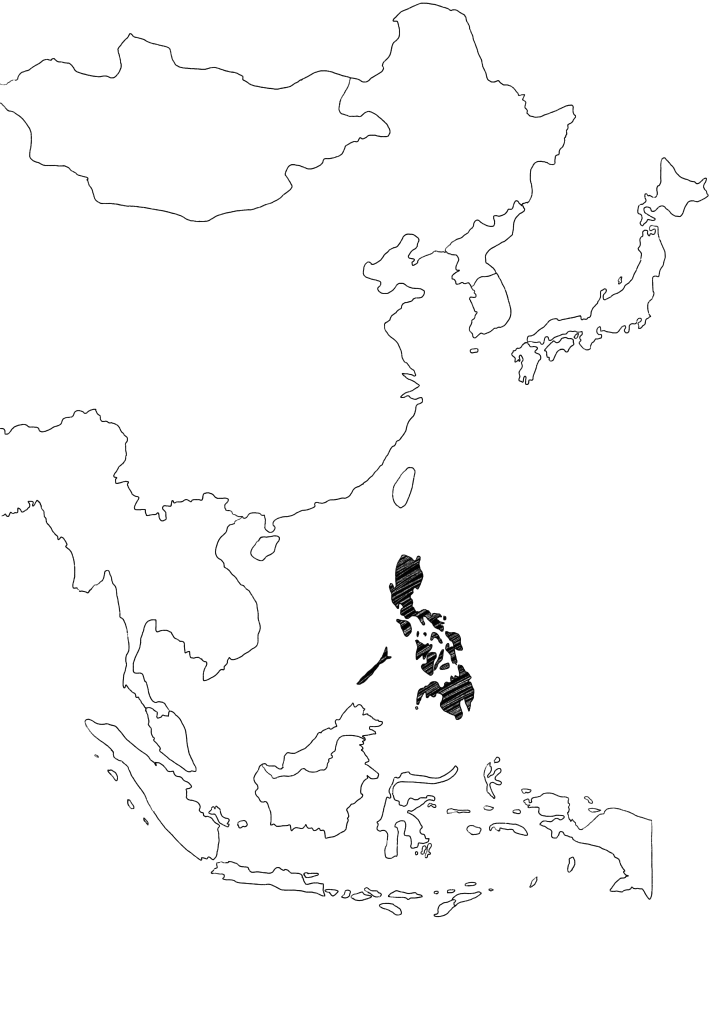

Philippinen

Im Dezember 1941 griff Japan die Philippinen, damals teilautonome Kolonie der USA, überraschend an. Nach harten Kämpfen kapitulierten die amerikanischen und philippinischen Truppen im Mai 1942. Im Untergrund wurde jedoch weiterhin gegen die japanische Besetzung gekämpft. 1944 begann die offizielle Rückeroberung der Philippinen durch die USA. Insgesamt kamen etwa eine Million Filipinos ums Leben. 1946 erlangten die Philippinen endgültig die Unabhängigkeit, doch wirtschaftliche Sonderrechte sowie ein wichtiger Militärstützpunkt blieben den USA mehrere Jahrzehnte erhalten. Die Tausenden von Filipinos, die in der amerikanischen Armee kämpften, erhielten nie Veteranenbezüge.

Während der Besetzung der Philippinen beging das japanische Militär eine Vielzahl von Kriegsverbrechen gegen Guerillakämpfer und auch unbeteiligte Zivilist*innen. Japanische Truppen folterten, plünderten und vergewaltigten. Ganze Dörfer wurden massakriert. Das japanische Militär errichtete viele „Troststationen“. Neben koreanischen und chinesischen Frauen wurden dort auch etwa 1.000 philippinische Frauen in die Sexsklaverei gezwungen. Manche Frauen wurden einige Tage oder Monate, andere über ein Jahr lang festgehalten. Seit Jahrzehnten kämpfen die Überlebenden in selbstorganisierten Gruppen für eine offizielle Entschuldigung und offizielle Reparationszahlungen durch die japanische Regierung.

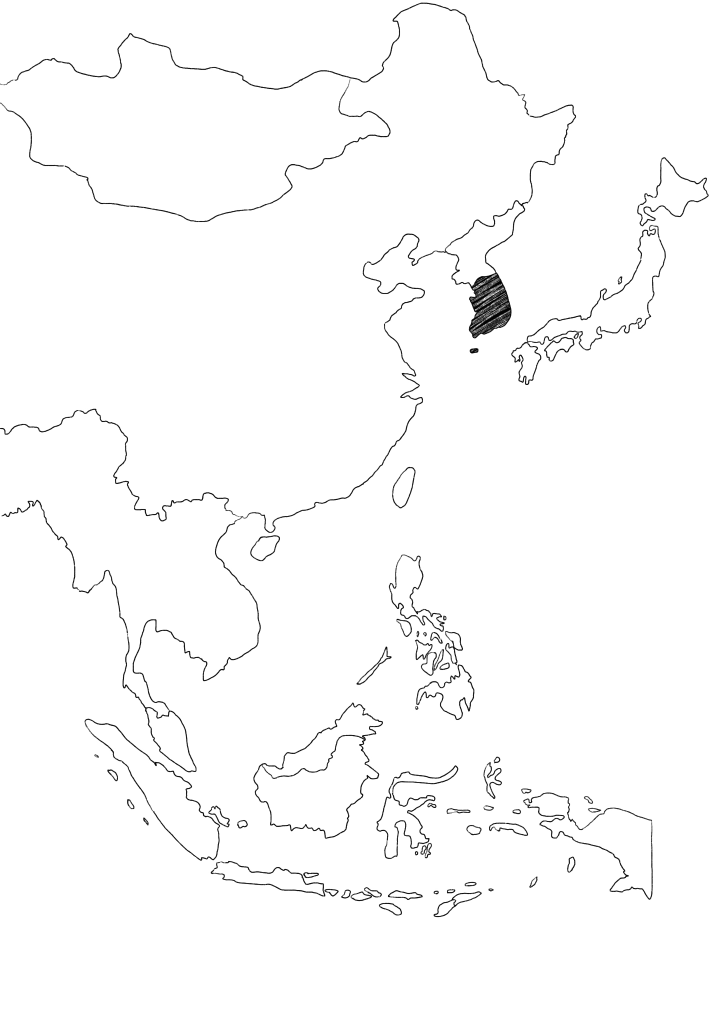

Südkorea

[siehe Nordkorea]

Jahrzehntelang hatte das „Trostfrauen“-Thema keinen Platz in der südkoreanischen Gesellschaft. Nach dem Ende der Militärdiktatur und im Laufe der Demokratisierung der südkoreanischen Gesellschaft wurden Stimmen von Frauen laut, die Gleichheit fordern. 1990 schlossen sich 37 zivilgesellschaftliche Organisationen zusammen, um The Korean Council for the Women Drafted for Sexual Slavery by Japan (heute The Korean Council for Justice Remembrance) zu gründen. Der Korean Council ermutigte die Betroffenen, ihre Geschichten öffentlich zu machen. 1991 brach Kim Hak-Soon als erste überlebende „Trostfrau“ öffentlich vor der Kamera ihr Schweigen. Eine große feministische Bewegung entstand in Südkorea, die sich in andere Länder ausbreitete.

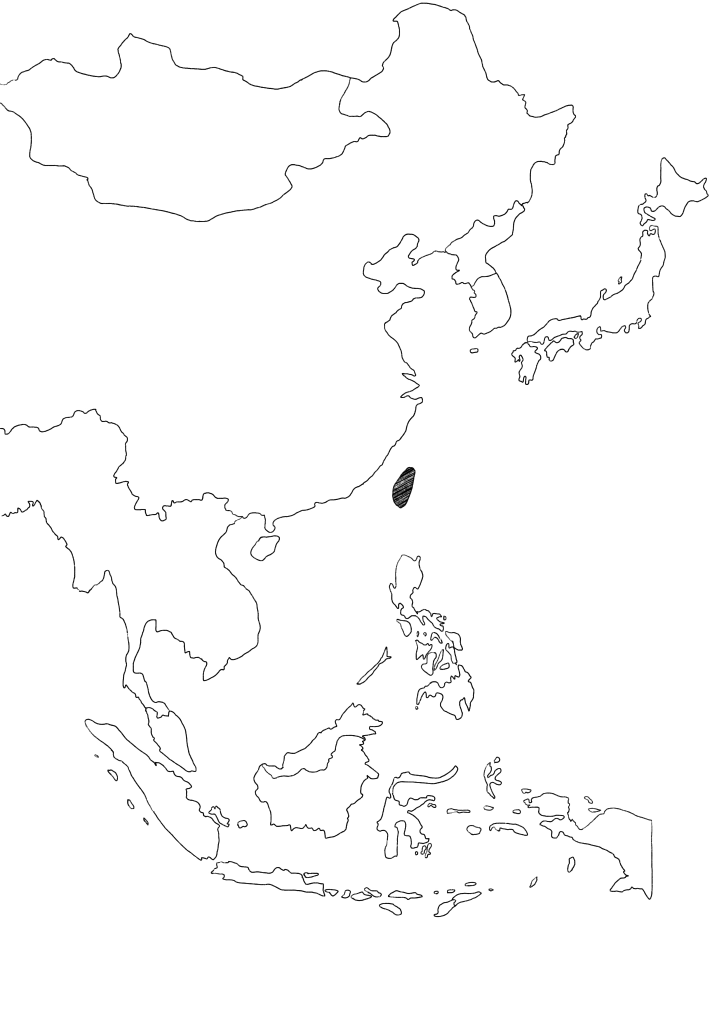

Taiwan

Nach dem ersten chinesisch-japanischen Krieg wurde die Insel Taiwan 1895 von der chinesischen Qing-Dynastie an Japan abgetreten. Bis zu Japans Kapitulation 1945 war Taiwan eine japanische Kolonie, die Modellcharakter für den japanischen Imperialismus haben sollte. Taiwan wurde zu einem wichtigen Militärstützpunkt für Japan. Die Insel war deswegen häufiges Ziel von Luftangriffen der Alliierten. Zehntausende Taiwanesen dienten dem japanischen Militär im Zweiten Weltkrieg. Besonders Männer der indigenen Bevölkerungsgruppen wurden zwangsrekrutiert. Mit der Kapitulation Japans wurde Taiwan an die Republik China übergeben. Nach Ende des Bürgerkriegs zwischen der Kommunistischen Partei und der Nationalen Partei 1949 zogen sich Regierung, Eliten und Streitkräfte der Republik China auf die Insel Taiwan zurück, während die Kommunistische Partei die Volksrepublik China auf dem Festland ausrief.

Schätzungsweise 2000 taiwanesische Frauen wurden vom japanischen Militär zu „Trostfrauen“ gemacht. Auf Taiwan selbst wurden insbesondere indigene Frauen dazu gezwungen, für die japanischen Truppen zu arbeiten. Tagsüber hielten sie die militärischen Anlagen in Stand und wuschen Wäsche. Nachts wurden sie von den Soldaten vergewaltigt. „Trostfrauen“, die zur dominanten ethnischen Gruppe Chinas gehörten (Han), wurden entweder in taiwanesischen „Troststationen“ eingesetzt oder in von Japan besetzte Gebiete verschleppt, wie etwa die Philippinen, Burma, Indonesien und China. In den 90er-Jahren brachen 59 „Amas“ („Großmutter“ auf Taiwanesisch) ihr Schweigen. Ähnlich wie in anderen Ländern wurde die „Trostfrauen“-Frage in Taiwan stark politisiert und verschwiegen, sodass Aktivist*innen nicht auf die Unterstützung ihrer Regierung bauen können.