An dem euphemistischen Begriff „Trostfrauen“ (Japanisch: ianfu 慰安婦) wird der Zweck des Systems der sexuellen Sklaverei deutlich: Das japanische Kolonialmilitär installierte ein Belohnungssystem, für das hunderttausende Frauen missbraucht und versklavt wurden, um Soldaten und Offiziere, die im Namen des Kaisers in den Krieg zogen, zu „trösten“. Der Begriff ist eine direkte Übersetzung aus dem Japanischen. Da der Begriff inzwischen für die besondere Form der sexuellen Sklaverei des japanischen Militärs steht, benutzen wir ihn trotz seines euphemistischen Charakters, aber setzen ihn, wie im internationalen Gebrauch üblich, in Anführungszeichen.

„Trostfrauen“, die von den Alliierten gefangen genommen wurden. Park Yeong-Shim (ganz rechts) ist schwanger, Myanmar, 1944.

„Trostfrauen“, die von den Alliierten gefangen genommen wurden. Park Yeong-Shim (ganz rechts) ist schwanger, Myanmar, 1944.

Während des Asien-Pazifik-Krieges (1937-1945) verschleppte das japanische Militär systematisch junge Frauen und Mädchen und zwang sie zur sexuellen Sklaverei. Schätzungsweise 200.000 Frauen und Mädchen erlitten dieses Schicksal, unzählige von ihnen als Minderjährige. Frauen aus dem gesamten Asien-Pazifik-Raum waren betroffen. Bis heute meldeten sich mehrere Hundert ehemalige „Trostfrauen“ aus mindestens 14 Ländern: Myanmar, China, Ost-Timor, Indonesien, Japan, Kambodscha, Malaysia, Niederlande, Nordkorea, Papua-Neuguinea, Philippinen, Südkorea, Taiwan und Thailand. Nach jüngster Studie sollen auch 34 Frauen aus Deutschland betroffen sein. Erst 46 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges brachen die Frauen ihr Schweigen. So wurden die Untaten des japanischen Militärs aufgedeckt.

Soldaten warten in einer Reihe

vor einer Troststation. China.

Soldaten warten in einer Reihe

vor einer Troststation. China.

Verbrechen an den „Trostfrauen“

Die japanische Armee richtete bereits 1931 beim Überfall auf China eigene Bordelle ein. Das „Trostfrauen“-System wurde ab 1937 massiv ausgeweitet, als Japan erneut China überfiel und später den gesamten Asien-Pazifik-Raum. Durch die Errichtung militäreigener „Troststationen“ wollte das japanische Militär die Kampfkraft und Moral der Soldaten steigern, spontane Massenvergewaltigungen in Kriegsgebieten verhindern und die Soldaten vor der Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten schützen. An den Eingängen der Bordelle wurden Vorschriften und Preistabellen ausgehängt. Nur wenige Soldaten hielten sich aber an diese Regeln, sodass zahlreiche Frauen mit Geschlechtskrankheiten infiziert und auch schwanger wurden. Die Militärmarken, die an die Frauen gezahlt werden sollen, behielten meistens die Bordellbetreiber*innen.

Überlebende berichten, dass die meisten „Trostfrauen“ vor ihrem „Einsatz“ durch Schläge, Drohungen und Vergewaltigungen „gefügig“ gemacht und bei Fluchtversuchen gefoltert und getötet wurden. Tag und Nacht wurden sie von den Soldaten unter erschreckenden Bedingungen misshandelt. Nach der Kapitulation 1945 tötete das japanische Militär die Frauen vor Ort, um Beweise zu vernichten oder ließ sie mittellos in der Fremde zurück. Nur wenige schafften es bis in ihre Heimat und viele blieben in den ehemals besetzten Gebieten zurück. Die meisten von ihnen trauten sich aufgrund von Scham- und Schuldgefühlen nicht einmal im engsten Familienkreis von ihren traumatischen Erlebnissen zu erzählen.

Schnappschuss vor einer Troststation

„Furusato“ (Heimatstadt). China.

Schnappschuss vor einer Troststation

„Furusato“ (Heimatstadt). China.

An die Öffentlichkeit

Die südkoreanische Professorin Yun Jeong-Ok (geb. 1925) erlebte als junge Schülerin, wie zahlreiche Mitschüler*innen für die sogenannte „Freiwillige Truppe“, bekannt als Jeongshindae, zwangsrekrutiert wurden, um unter anderem in Munitions- und Textilfabriken eingesetzt zu werden. Als Yun nach Kriegsende von den heimgekehrten Soldaten und Zwangsarbeiter*innen hörte, aber nicht von den zwangsrekrutierten Frauen, entschloss sie sich dazu, weitere Nachforschungen anzustellen. So entdeckte sie das schiere Ausmaß der Kriegsverbrechen.

Nachdem Yun auf einer Konferenz zum Sex-Tourismus durch japanische Geschäftsmänner auch über die „Trostfrauen“ berichtet hatte, gründeten daraufhin 1990 37 Frauenorganisationen gemeinsam die Dachorganisation „The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan“ (kurz The Korean Council). The Korean Council forderte 1991 die japanische Regierung auf, sich ihrer Geschichte zu stellen. Dieser Aufruf wurde zurückgewiesen.

Schließlich erklärte sich Kim Hak-Sun als erste bereit, am 14. August 1991 in der Abendschau des koreanischen Fernsehsenders KBS aufzutreten, um von ihren Erfahrungen zu berichten: „Ich war eine ‚Trostfrau’ für das japanische Militär.“ Nach diesem ersten öffentlichen Zeugnis einer Überlebenden wurden Hotlines eingerichtet und eine Reihe von Aufrufen über Hörfunk und Fernsehen gestartet. Es meldeten sich zahlreiche Überlebende, nicht nur Betroffene aus Südkorea, sondern auch aus Nordkorea, Taiwan, China, Indonesien, den Philippinen, Osttimor und den Niederlanden, die Indonesien damals als Kolonie besetzten.

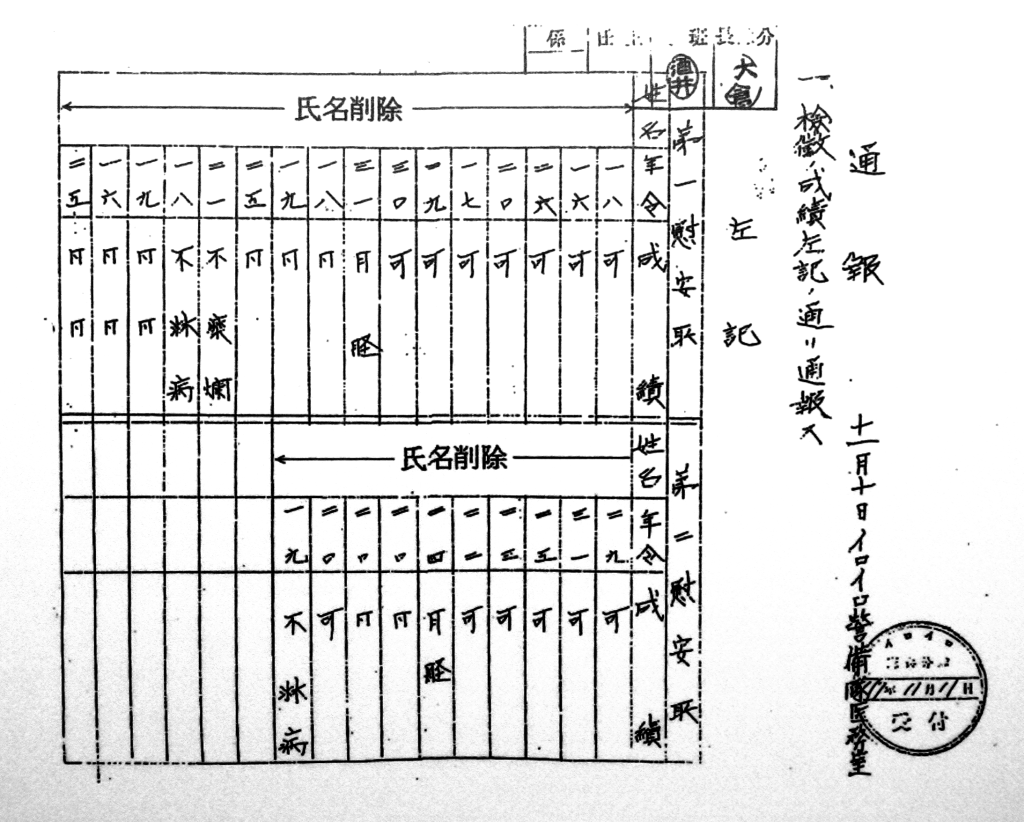

Ergebnis eines STD (Sexually Transmitted Diseases,

dt. sexuell übertragbare Erkrankungen) Check durch

Sanitätsärzte der Wachschutzgarnison auf

den Philippinen, 1942. Von den 26 untersuchten

„Trostfrauen“ waren neun Teenager, sechs Frauen

litten unter Gonorrhoe oder Erosion. Frauen wurden

nicht als „gesund“ oder „krank“ vermerkt, sondern als

„möglich“, „Menstruation“ und „unmöglich / Erosion

oder Gonorrhoe“. Das verdeutlicht, dass die Untersuchung

primär dazu diente, ob die Frauen für die

Befriedigung der Lust der Soldaten zur Verfügung

stehen konnten.

Ergebnis eines STD (Sexually Transmitted Diseases,

dt. sexuell übertragbare Erkrankungen) Check durch

Sanitätsärzte der Wachschutzgarnison auf

den Philippinen, 1942. Von den 26 untersuchten

„Trostfrauen“ waren neun Teenager, sechs Frauen

litten unter Gonorrhoe oder Erosion. Frauen wurden

nicht als „gesund“ oder „krank“ vermerkt, sondern als

„möglich“, „Menstruation“ und „unmöglich / Erosion

oder Gonorrhoe“. Das verdeutlicht, dass die Untersuchung

primär dazu diente, ob die Frauen für die

Befriedigung der Lust der Soldaten zur Verfügung

stehen konnten.

Japan und die „Trostfrauen“-Frage

Yoshimi Yoshiaki, Professor der Chuo-Universität in Tokio, entdeckte 1992 zahlreiche Dokumente in der Bibliothek des Verteidigungsministeriums, welche die Rekrutierung von Frauen und die Errichtung von Militärbordellen durch die japanische Armee belegen. Trotz der zahlreichen Aussagen betroffener Frauen und der Entdeckung der Beweisdokumente behauptet Japan weiterhin, dass sich alle „Trostfrauen“ freiwillig gemeldet hätten. Bis jetzt wurden die Täter weder gesucht noch bestraft.

1995 gründete Japan unter der Leitung des damaligen Premierministers Murayama Tomichi einen staatlichen „Fonds für asiatische Frauen“, der allerdings teilweise auch aus Spendengeldern von Bürger*innen finanziert war. Die Zahlungen aus diesem Fonds waren nicht als „Entschädigungen“ für die Taten im Zweiten Weltkrieg, sondern als „medizinische Unterstützung und Sozialhilfe“ ausgewiesen. Aus diesem Grund lehnten viele „Trostfrauen“ den Fonds ab. Der Fonds wurde 2007 schließlich aufgelöst.

1994 beschloss Japan, das Thema der „Trostfrauen“ in die Schulbücher aufzunehmen. Diese Entscheidung war jedoch nur von kurzer Dauer. Konservative Politiker*innen setzten durch, dass alle Hinweise auf dieses Kapitel in Japans Kriegsgeschichte wieder aus Schulbüchern entfernt wurden. Es folgten zwar eine Reihe öffentlicher Entschuldigungen von Politiker*innen gegenüber den Überlebenden, doch wurde die Verantwortung Japans an den Kriegsverbrechen genauso oft von führenden Politiker*innen abgestritten. Als von 2009 bis 2012 in Japan nach 54 Jahren wieder die sozialdemokratische Partei [Minshutou] die Regierung stellte, kam auch neue Hoffnung auf Anerkennung und Entschädigungen auf. Jedoch wurden keine konkreten Schritte in diese Richtung unternommen. Es gibt seit Ende 2012 wieder eine konservative Regierung in Japan, die kein Interesse an einer Aufarbeitung der Kriegsverbrechen zeigt.

Am 28. Dezember 2015 wurde die japanisch-koreanische Vereinbarung zur „Trostfrauen“-Frage verkündet. Darin wurde gefordert, dass die Friedensstatue vor der japanischen Botschaft in Seoul zu entfernt wird. Statt einer offiziellen Entschädigung bot Japan eine Milliarde Yen (ca. 7,5 Mio. Euro) als „Heilungsgeld“ für die Errichtung einer Stiftung in Südkorea, die das Geld unter den Betroffenen und ihren Angehörigen verteilen sollte. Eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema wurde explizit ausgeschlossen – sowohl auf japanischer als auch auf südkoreanischer Seite. Das Problem sei endgültig und unwiderruflich beigelegt. Die japanisch-koreanische Vereinbarung zur „Trostfrauen“-Frage wurde von der Nachfolgeregierung unter Moon Jae-In nicht anerkannt, aber auch nicht neu verhandelt. Die Stiftung „Versöhnung und Heilung“ wurde wegen des massiven Drucks durch die Zivilgesellschaft im November 2018 aufgelöst.

© Tsukasa Yajima

© Tsukasa Yajima

In einem späteren Bericht an das UN-Komitee zur Eliminierung der Diskriminierung von Frauen vom 31. Januar 2016 reichte die japanische Regierung außerdem einen Antrag ein, in dem vermerkt wurde, dass die „Trostfrauen“ keine sexuellen Sklavinnen gewesen wären. Dies stellt einen Rückschritt im Vergleich zur „Kono-Erklärung“ von 1993 dar, in der die japanische Regierung eben dieses Faktum eingestand.

Im Oktober 2023 erkannte das oberste Gericht in Seoul eine private Klage von sechs Überlebenden und ihren Angehörigen gegen die japanische Regierung an, in der das Gesetz der Staatsimmunität in Frage gestellt wurde. Diese Entscheidung wird als ein großer Sieg in dem Kampf um Gerechtigkeit für die „Trostfrauen“ gewertet, da festgehalten wurde, dass ein südkoreanisches Gericht die japanische Regierung für ihre vergangenen Verbrechen zur Verantwortung ziehen kann.

Kollektive Erinnerungsarbeit

Von zwei Organisationen in Südkorea, die Überlebende betreuten, existiert inzwischen nur noch eine: das „Haus des Teilens“ (Nanum-ui Jip) in Gwangju bei Seoul. In diesem Wohn- und Museumsprojekt, das mit finanzieller Unterstützung der koreanischen Regierung umgesetzt wurde, konnten Überlebende gemeinsam ihren Lebensabend verbringen. Jeden Mittwoch fuhren die Frauen zur Demonstration vor die japanische Botschaft, um gemeinsam mit jungen Menschen lautstark „Entschuldigung und Entschädigung!“ zu fordern. Trotz ihres hohen Alters blieben sie wachsam und offen. An Wochenenden empfingen sie Besucher*innen, darunter auch viele junge Menschen aus Japan und weltweit.

Gil Won-Ok wurde im Alter von 13 Jahren nach China verschleppt. Später reiste sie, solange sie dazu in der Lage war, als Aktivistin um die Welt. „Meine Jugend wird niemals wieder gut, doch ich möchte nicht, dass das Gleiche anderen jungen Frauen geschieht. Der Krieg ist an allem Schuld“, erzählte sie im August 2010 in Berlin.

Die Überlebenden wurden zu mutigen Kämpfer*innen für Menschenrechte und damit Vorbild für zahlreiche junge Frauen, die sexueller Gewalt ausgesetzt sind – nicht nur in Asien, sondern weltweit. Der japanischen Regierung bleibt keine Zeit, um den Wünschen der Überlebenden nachzukommen und sich angemessen zu entschuldigen. Der Großteil von ihnen ist bereits verstorben.

Dieser Text ist eine abgeänderte Version der Broschüre „Meine kleine Friedensstatue weltweit“, deren Druck von Umverteilen! Stiftung für eine, solidarische Welt und der Korea Stiftung gefördert wurde.